A sistemática é a ciência dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos. Inclui a taxonomia (ciência da descoberta, descrição e classificação das espécies e grupo de espécies, com suas normas e princípios) e também a filogenia

(relações evolutivas entre os organismos). Em geral, diz-se que

compreende a classificação dos diversos organismos vivos. Em biologia,

os sistematas são os cientistas que classificam as espécies em outros

táxons a fim de definir o modo como eles se relacionam evolutivamente.

O objetivo da classificação dos seres vivos, chamada taxonomia,

foi inicialmente o de organizar as plantas e animais conhecidos em

categorias que pudessem ser referidas. Posteriormente a classificação

passou a respeitar as relações evolutivas entre organismos, organização

mais natural do que a baseada apenas em características externas. Para

isso se utilizam também características ecológicas, fisiológicas, e todas as outras que estiverem disponíveis para os táxons em questão. É a esse conjunto de investigações a respeito dos táxons que se dá o nome de Sistemática. Nos últimos anos têm sido tentadas classificações baseadas na semelhança entre genomas,

com grandes avanços em algumas áreas, especialmente quando se juntam a

essas informações aquelas oriundas dos outros campos da Biologia.

A classificação dos seres vivos é parte da

sistemática, ciência que estuda as relações entre organismos, e que

inclui a coleta, preservação e estudo de espécimes, e a análise dos

dados vindos de várias áreas de pesquisa biológica.

O primeiro sistema de classificação foi o de

Aristóteles no século IV a.C., que ordenou os animais pelo tipo de

reprodução e por terem ou não sangue vermelho. O seu discípulo Teofrasto

classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo.

Nos séculos XVII e XVIII os botânicos e zoólogos

começaram a delinear o atual sistema de categorias, ainda baseados em

características anatômicas superficiais. No entanto, como a

ancestralidade comum pode ser a causa de tais semelhanças, este sistema

demonstrou aproximar-se da natureza, e continua sendo a base da

classificação atual. Lineu fez o primeiro trabalho extenso de

categorização, em 1758, criando a hierarquia atual.

A partir de Darwin a evolução passou

a ser considerada como paradigma central da Biologia, e com isso

evidências da paleontologia sobre formas ancestrais, e da embriologia

sobre semelhanças nos primeiros estágios de vida. No século XX, a

genética e a fisiologia tornaram-se importantes na classificação, como o

uso recente da genética molecular na comparação de códigos genéticos.

Programas de computador específicos são usados na análise matemática dos

dados.

Em fevereiro de 2005 Edward Osborne Wilson, professor aposentado da Universidade de Harvard, onde cunhou o termo biodiversidade e participou da fundação da sociobiologia, ao defender um "projeto

genoma" da biodiversidade da Terra, propôs a criação de uma base de

dados digital com fotos detalhadas de todas a espécies vivas e a

finalização do projeto Árvore da vida. Em contraposição a uma

sistemática baseada na biologia celular e molecular, Wilson vê a

necessidade da sistemática descritiva para preservar a biodiversidade.

Do ponto de vista econômico, defendem Wilson, Peter

Raven e Dan Brooks, a sistemática pode trazer conhecimentos úteis na

biotecnologia, e na contenção de doenças emergentes. Mais da metade das

espécies do planeta é parasita, e a maioria delas ainda é desconhecida.

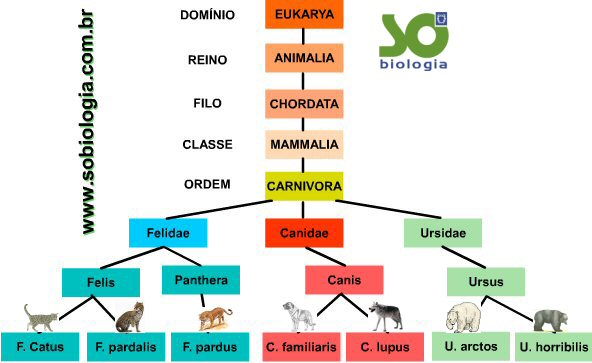

De acordo com a classificação vigente as espécies descritas são agrupadas em gêneros. Os gêneros são reunidos, se tiverem algumas características em comum, formando uma família. Famílias, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. Ordens são reunidas em uma classe. Classes de seres vivos são reunidas em filos. E os filos são, finalmente, componentes de alguns dos cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia).

fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/bioclassifidosseresvivos.php

.jpg)